近年来,汉阴县精准聚焦易地搬迁群众“收入难稳定、生活难融入、权益难保障”三大急难愁盼问题,创新推行“138”后续扶持模式,通过精准对接群众需求,有效破解了从“搬得出”到“稳得住”、再到“快融入、能致富”的衔接难题,带领搬迁群众实现了从“安居”到“乐业”的全面跨越,绘就了“乐业安居”的幸福图景。

涧池镇紫云南郡社区是汉阴县最大的易地扶贫搬迁安置社区,安置了全县10个镇易地搬迁群众695户2728人。为解决搬迁群众融入难、管理难、发展难的“三难”问题,紫云南郡社区创新推行“138”易地搬迁后续扶持模式,配套建设了便民综合服务、物业管理、平价购物、老年人日间照料、儿童托管辅导、文体活动、民事矛盾调解、红白喜事服务等更加多元化的管理服务机构。同时,组织群众成立锣鼓队、秧歌队、舞蹈队等文化组织,定期开展文体活动,在加快融入的同时增添群众的生活乐趣。

涧池镇紫云南郡社区党支部书记 张红霞:围绕“一老一小”,我们的日间照料中心解决了子女务工老人没人照顾的问题,儿童托管中心解决了工厂务工家长担心孩子没人照顾的问题。每个季度我们会开展一些大型的文艺演出,以及新民风先进典型表扬,我们有自己的舞蹈队、锣鼓队,通过这种寓教于乐的方式,来引导我们的搬迁群众向善向好,整个社区和谐有序。

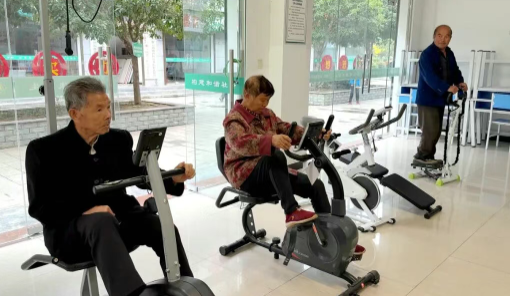

今年34岁的居民吴洪霞因照顾生病的婆婆无法外出务工,加上孩子年纪尚小,生活十分拮据。如今,社区的老年人日间照料中心解决了她的难题,在这里,婆婆不仅有人照顾,还可以和同龄人做伴唠家常。像她婆婆一样,每天有50多位老人在这里安心养老,日间照料中心真正成了她们的“第二个家”。

吴洪霞婆婆 苟大琴:平时在这玩,看电视,跟那些老年人聊天,感觉还好,人多热闹得很,工作人员对我们也很好,细心得很,关心我们。

更让她感到温暖的是,社区还为她安排了公益性岗位,使她既能获得一份稳定收入补贴家用,又不耽误照顾家庭。生活的重担终于减轻,吴洪霞的脸上绽放出久违的笑容。

紫云南郡社区居民 吴洪霞:以前压力挺大的,就我老公一个人在外面,都指望他,现在白天我把我婆婆送到日料中心去照顾,小孩送到幼儿园去了,社区又给我安排了一个工作岗位,减轻不少的压力。

就业是最大的民生工程,也是搬迁群众能否“稳得住”的关键支撑。在平梁镇兴隆佳苑社区的毛绒玩具生产车间内,一台台缝纫机嗒嗒作响,工人分工明确、相互协作,忙着进行裁剪、缝纫、装配、填充、包装等作业。今年47岁的余英萍就是其中的一员,社区工厂成立前,她在家里照顾小孩,如今,她在这里找到了属于自己的新天地。

兴隆佳苑社区居民 余英萍:我在这上了3个多月,一个月挣上一两千块钱。活也挺轻松的,做着也挺开心的。

兴隆佳苑社区是汉阴县为推进易地扶贫搬迁而建设的重要安置点,共安置了443户1756名群众。为实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标,社区积极探索后续发展路径,通过集中流转土地,大力发展蚕桑产业,逐步构建起集“高标准桑园+智能化共育+分户饲养”于一体的全产业链模式,有效带动群众在家门口就业增收。同时,社区还积极引进和建设社区工厂,为搬迁群众提供更多就业岗位,拓宽收入渠道,实现了“上楼安居、下楼乐业”,走出了一条具有本地特色的乡村振兴之路。

平梁镇兴隆佳苑社区党支部书记 蔡清:我们现在建有两处社区工厂,一处是体育用品,主要生产足球,目前有97人长期在此务工,一处是毛绒玩具,现在有68人长期务工。另外,我们建成了1500亩高标准的蚕桑产业园区,布局了21处标准化的养蚕室,同时配套了蚕桑制种厂,目前蚕桑园区养蚕、制种、共育能解决周围300余人长期在园区的务工增收。

汉阴县地处秦巴腹地,北枕秦岭,南倚巴山,全县版图面积1365平方公里,人口 31.3万人。“十三五”期间,完成易地搬迁集中安置区建设20个,5082户17940名贫困群众搬进新居。从“忧居”到“优居”,从“愁业”到“乐业”,汉阴县用一套精准有力的“组合拳”,实实在在解决了搬迁群众的后顾之忧。如今,一个个安置社区里,老人安康、孩子欢颜、劳动者有为,昔日“搬得出”的愿景已转化为今天“稳得住、快融入、能致富”的生动实践。一幅以温暖为底色的幸福画卷,正在秦巴山水的怀抱中徐徐铺展。

编辑:倪健

编审:黄琪雅 文婷

终审:邹菲

发表评论 取消回复